- 2018-10-2

- 医療保険

【はじめに】

税金の控除、減免を受けようと考えている場合、ほとんどのケースで「年末調整」や「確定申告」によって行うことができます。

基本的に会社員の方は「年末調整」で自営業の方は「確定申告」でその年の所得を計算し、支払うべき税額の確定を行っていきます。

今回、医療保険の保険料控除を受ける際に必要になってくる「確定申告」についてお伝えしていきたいと思います。

【自営業者は確定申告で手続きを行う】

自営業者の場合、3月に行われる確定申告時に医療保険の保険料控除の手続きを行います。

複雑な取引形態などがない場合には、事業主自ら確定申告の手続きを行っているケースもありますが、税理士に依頼するという手段も取ることができます。

税理士に任せる場合には、関係書類とともに控除証明書を渡してどんな保険に加入しているのか、また保険料の控除があるのかを事前に伝えておく必要があります。

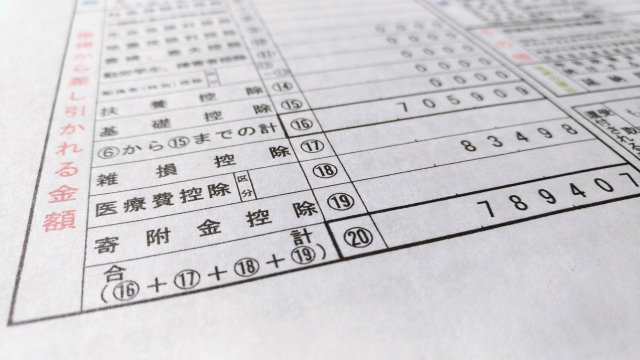

さらにこの確定申告の手続きについてですが、まず申告書の記入欄に保険の種類ごとに支払った金額を書き込み控除額を算出します。それから経費や事業収入などの数字を計算し、既に算出されている控除額を加味した税額を出すことになります。

また、確定申告には保険料控除証明書が必要になってきます。

【医療費の控除について】

医療保険によって支払った金額は控除対象となって税金が安くなることは先に述べました。

ただ、同様にして控除の対象となるのはいくつかあります。

例えば、医療保険と密接に関わりのある「医療費控除」は医師や歯科医師による診療を受けた時にその総額が一定額以上になった場合、金額に応じて設定額を控除するというものになります。この医療費控除の場合にも年末調整や確定申告時の簡単な手続きで済ませることができます。

またここでいう医療費は自己負担分としての支払った額の世帯単位での合計額になります。

【保険料控除証明書】

医療保険料の控除を受けるためにはまず保険会社が発行する保険料控除証明書が必要です。

この証明書の中で特に重要なのが保険の種類、新旧契約の区別になります。

2012年の1月1日以前と以降に契約したものの控除の仕方が変わってきますので証明書に記入する際には注意しておきましょう。

【まとめ】

「確定申告」ときくとなんだか面倒くさいと思われる方もいるかもしれませんが、自分が税金をいくらくらい支払っているのか知るいい機会です。確かに少々手間はかかりますが税金の還付があると考えれば何ともないでしょう。

是非参考にされてください。